![]() カルマン渦列のシミュレーション

カルマン渦列のシミュレーション

カルマン渦(カルマンうず、英: Kármán's vortex、カールマーン渦、ハンガリー語: Kármán-féle örvény [ˈkɑ̈(ˑ)rmɑ̈(ˑ)ɱfe̝ːlɛ ˌørve̝ːɲ][1])またはカルマン渦列(カルマンうずれつ、英: Kármán's vortex street、カールマーン渦列、ハンガリー語: Kármán-féle örvénysor [ˈkɑ̈(ˑ)rmɑ̈(ˑ)ɱfe̝ːlɛ ˌørve̝ːɲʃor][2])は、流れのなかに障害物を置いたとき、または流体中で固体を動かしたときにその後方に交互にできる渦の列のことをいう。ハンガリー人の流体力学者カールマーン・トードル(セオドア・フォン・カルマン)(Kármán Tódor [ˈkɑ̈(ˑ)rmɑ̈(ˑ)n ˈtoːdor])にちなむ。

概要

流れのなかに障害物を置いたとき、または流体中で固体を動かしたときにその後方に交互にできる渦の列のことをいう。渦は励振力をもつので、流れ場のなかにおいた物体は振動する。空中に張られた電線がびゅうびゅうと音を立てる現象や、一定速度で走行する自動車のラジオアンテナが振動する現象などの原因となっている。

渦放出の周波数と流速の関係は、それらを無次元化したストローハル数 Stとレイノルズ数 Reによって、一般にSt=f(Re)と表される。

物体が円柱の場合、Re=103-105の範囲では、St=約0.2でほぼ一定とされる[3]。

気象現象におけるカルマン渦

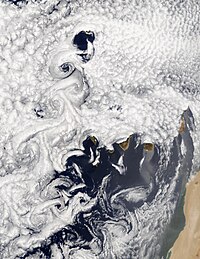

カナリア諸島とマデイラ諸島から南南西に伸びるカルマン渦型の雲

カナリア諸島とマデイラ諸島から南南西に伸びるカルマン渦型の雲

冬季の屋久島や済州島(チェジュ島、韓国)など、島の風下側に雲渦が列状に並びカルマン渦を形成することがある[4][5]。この雲渦は主に下層の層積雲で構成される。高さ1km付近に顕著な気温逆転層があり、山頂がその上端よりも高く、風向がほぼ一定で比較的強い風が吹くなどの一定の条件がそろうと発生することがある。雲渦ができる高度は500〜2,000m程度、長さはおよそ500〜1,000km、渦の直径は20〜40kmとなることが多い。[要出典]

工学的問題

低乱流の中で、断面が均一な形状の背の高い構造物には、カルマン渦列ができてしまう。渦が物体の側面に沿って発生する周期的な横風の力は、工学上望ましくない。エンジニアにとっては、潜水艦の潜望鏡から工業用煙突や超高層ビルまで、さまざまな構造物を設計する際に、渦の影響を考慮することが重要である。

このような円筒体の中心線上に下流側に縦フィンを取り付けて渦が相互に作用して振動するのを防ぐことができる。風向きが複雑なものについては、高い煙突等に螺旋外階段を設けて非対称の立体的な流れを作り、渦が交互にできるのを抑制することがある。高層ビルの対策として、高さ方向に直径を変化させるテーパリング(先細り)形状を採用することで、ビル全体が同じ周波数で励振されることを防ぐ。

コンクリート製の冷却塔で、特に密集して建てられている場合は不安定になることがある。1965年にフェリーブリッジ発電所Cの3つのタワーが強風のために崩壊したのは、渦の発生が原因であった。

2022年に完成した愛媛県の離島を結ぶ斜張橋である岩城橋では、照明柱が渦励振を受けて金属疲労が急速に進行。2年足らずで亀裂が生じた例がある[6]。

カルマン渦は飛行機にとっても問題であり、特に着陸時に問題となる。

タコマ橋崩壊との関連

崩壊するタコマ橋

崩壊するタコマ橋

アメリカ合衆国で起きたタコマナローズ橋崩壊事故の原因はカルマン渦の発生メカニズムと同一である。横風の中、剥離の発生しやすいH型断面の橋梁に、カルマン渦を生じるような不安定な剥離が起こり上下に橋が振動し崩壊に至った。この事故後に建設された橋では剥離を抑えるよう流線型に近い断面形状を採用するなどの対策がなされた。余談だが、この事故の調査委員会にはカルマン自らも参加していた[7]。

流量計への応用

あるレイノルズ数の範囲内では、単位時間当たりに発生する渦の数は流速(流量)に比例するので、この原理を用いた流量計が工業分野で用いられている。これを渦流量計という[3]。

自動車のエンジンを電子制御する際に燃料噴射量を決定するためにエアフロメーターを使用して、吸入空気量を常に測定する必要があるが、流路に障害物を置き、その後ろに発生するカルマン渦の数を超音波で計測する方式が日本車へ採用された事例がある。

逆カルマン渦

魚は泳ぐときに尾びれを運動させ後方に千鳥配置の渦列を作る。これはカルマン渦に似ているが渦の向きが逆であり、逆カルマン渦と呼ばれる[8]。逆カルマン渦は安定した渦列ではないが、渦の向きが逆であるために後流に発生する誘導速度が推進力を生み出す。

脚注

関連項目

ウィキメディア・コモンズには、

カルマン渦に関連する

メディアおよび

カテゴリがあります。

外部リンク